0 billets

Le mercredi 16 octobre à 11 heures, Marie-Antoinette franchit la grille de la Conciergerie emmenée par le bourreau, Henri Sanson, et se dirige vers la cour de Mai où l'attend une charrette. Un prêtre constitutionnel désigné par le Tribunal révolutionnaire l'accompagne en tant que confesseur, il s'agit de l'abbé Girard, curé de Saint-Landry. Le bourreau se place derrière la reine, son aide est assis au fond de la charrette. Sortie de la cour de Mai, la charrette roule lentement au travers d'une multitude qui se précipite sur son passage, sans cris, sans murmures, sans insultes. 30 000 hommes de troupe forment une haie tout au long du parcours. À l'entrée de la rue Saint-Honoré, des clameurs de haine se font entendre et la charrette s'immobilise.

16 octobre 2009

Aujourd'hui, c'est une bien funeste date, je ressent la tristesse et la mélancolie s'emparer de mon âme... c'est le 216ème anniversaire de L'assassinat de la Reine Marie-Antoinette. Je suis en deuil ! Tout à l'heure, j'assisterai à une Messe en sa mémoire, à la Basilique royale de St Denis. Comme chaque année.

15 octobre 2009

Daniel Vaillant, Maire du XVIIIè eme arrondissement de Paris a interdit à la société israélienne Soda Club, de participer à la traditionnelle Fêtes des Vendanges, qui se tient tous les ans dans son arrondissement. Le prétexte à cette interdiction ? Un soi disant risque de trouble à l'ordre public !!!

15 octobre 2009

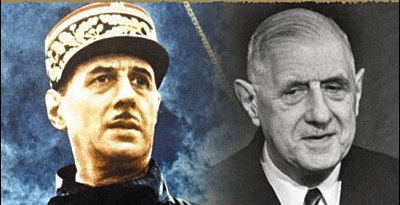

De Gaulle : « une certaine idée de la France ! »

18 juin 1940, 18 heures. Stephen Tallents, directeur des informations de la BBC, accueille un général français en exil au quatrième étage du studio d’Oxford Circus. Son arrivée à longues enjambées, sa taille immense et sa voix très grave génèrent une présence hors normes : l’assistance est subjuguée. On lui demande un essai de voix. Il dit seulement « la France ».

Elle seule importe. Elle seule occupe ses pensées, chacune d’elles. A Londres, l’ectoplasme-idée France a complètement intégré son réceptacle : la symbiose est accomplie, parfaite. La longue carcasse porte et supporte les avanies de la mère patrie, endosse la honte nationale de la capitulation [1]. Le déshonneur de son pays lui instille une douleur insupportable et donne naissance à une volonté surhumaine. La nation vaincue, contrainte à la génuflexion pour mendier sa délivrance, n’est plus la sienne. Elle n’est plus conforme à son idéal, auquel il consacrera le premier paragraphe de ses Mémoires de guerre :

« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France… Le sentiment me l’inspire aussi bien que la raison. Ce qu’il y a, en moi, d’affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J’ai, d’instinct, l’impression que la Providence l’a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S’il advient que la médiocrité marque, pourtant, ses faits et gestes, j’en éprouve la sensation d’une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n’est réellement elle-même qu’au premier rang ; que, seules, de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même ; que notre pays, tel qu’il est, parmi les autres, tels qu’ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans grandeur. » [2]

Cher pays de mon enfance

Cette certitude prend sa source dans l’éducation et la formation intellectuelle de Charles de Gaulle. Au sein d’une famille d’intellectuels érudits et loyalistes d’une pudeur sévère, il se passionne pour l’histoire de son pays et s’imprègne de ses mythes et symboles. Enfant jouant aux soldats de plomb, il est toujours roi de France et manœuvre l’armée française – en attendant d‘avoir l‘âge de reconquérir l‘Alsace-Lorraine. Quand la contemplation de Versailles, Notre-Dame, l’Arc de Triomphe et les Invalides provoque son enthousiasme, l’humiliation de Fachoda [3] et l’affaire Dreyfus [4] l’attristent profondément. Son père, monarchiste de regret, professeur de grec, latin et français chez les Jésuites, lui communique son sentiment de la dignité de la France. Quant à sa mère, son amour de la patrie n’a d’égal que sa piété religieuse.

C’est à l’adolescence, alors qu’il prépare l’école militaire de Saint-Cyr au collège Stanislas [5], que prend forme une conception personnelle de la France. Parallèlement à l’apparition d’une autorité précoce – son visage fut décrit comme « peut-être déjà lourd de prémonitions », le jeune Charles met en branle les mécanismes d’une riche vie intérieure et d’une indépendance intellectuelle également précoces : sa notion de la France se détache de celle de son père. Plus républicaine, moins monarchiste. Moins nostalgique. La Révolution française, en particulier, n’est plus la cible désignée des regrets historiques. La guerre qui se profile à l’horizon est entrevue comme une « aventure inconnue » qui sera l’occasion de faire ses preuves.

La matière de ses réflexions, l’aspirant Saint-cyrien puis lieutenant la trouve chez ses auteurs préférés : Charles Péguy [6], produit de la méritocratie républicaine, dont Notre Jeunesse, Mystère de la charité de Jeanne d’Arc et Les tapisseries insufflent un nationalisme mystique au jeune de Gaulle ; Henri Bergson [7], considéré comme un pionnier de la renaissance mystique, et dont le Connétable interprète la pensée comme une incitation à construire son appréhension du monde sur des intuitions neuves. Et dans une moindre mesure, Maurice Barrès [8] – dont l’idée-force de continuité nationale n’a pu manquer d’influencer le futur général – et l’historien Jacques Bainville [9]. Enfin, pour la dimension morale, les maîtres du renouveau catholique que sont René de La Tour du Pin [10] et Albert de Mun [11].

Monarchisme, nationalisme mystique, antifascisme chrétien ou christianisme social : les fondations sont posées ; elles ne sont cependant ni immuables, ni incontournables. Tout au long de sa vie, animé par une curiosité en tension constante, Charles de Gaulle n’aura de cesse de s’intéresser et de lire, aussi bien pour satisfaire son goût que pour faire fructifier son capital intellectuel et sa culture politique.

« Je hisse les couleurs » [12]

Une certaine idée de la France pour seule doctrine… Plus qu’une doctrine, elle est la raison d’être de l’action politique : les intérêts nationaux et la grandeur pour seuls enjeux et seules considérations. La nation française, entité abstraite, est une et indivisible ou n’est pas. Elle est menacée par tout ce qui est susceptible de monter ses citoyens les uns contre les autres : les intérêts particuliers, les partis, les idéologies etc. Menaces qui expliquent, chez le général, la distance vis-à-vis de la chose électorale ainsi que la méfiance à l’égard des élites.

Menaces qui le conduisent parfois à se confondre avec l’entité sublime, à tel point qu’il peut évaluer tout désaccord avec sa personne comme une atteinte à la liberté nationale. Fusion divine du prophète et de son peuple : dans ses déplacements, l’homme-nation déconcerte et gagne à lui plus d’un interlocuteur. Son intelligence, sa hauteur de vues et sa dévotion totale ne laissent d’intimider ni de fasciner. C’est la France, que vous avez en face de vous.

Dans l’esprit du général de Gaulle, la nation et les idéologies sont incompatibles. Une nation est la collectivité suprême, définie par son territoire, son histoire, soudée par l’intérêt, sa culture et ses héros ; les idéologies, oripeaux de la philosophie allemande, cachent des appétits et nourrissent volontiers les fausses querelles. Griefs qui seront retenus à l’encontre des communistes – malgré leur rôle dans la résistance française, des partisans de l’Algérie française – en dépit du bien-fondé de certains de leurs arguments, et … de l’ensemble des partis [13]. L’individualisme, assumé ou dissimulé, doit reculer « de gré ou de force devant la solidarité ».

Quand la nation et l’État font fi des idéologies, les circonstances sont prépondérantes. Le général de Gaulle est ce radar surpuissant capable de capter les signes politiques, quelles que soient leurs provenances, afin de produire une analyse et des solutions d’une lucidité exceptionnelle. A Saint-Cyr déjà, puis à l’École militaire, il se risquait à rabattre les oeillères de ses enseignants en opposant la prééminence des données de la bataille à leurs stratégies militaires prédéfinies et étriquées tirées des manuels – dont ils étaient quelquefois les auteurs. Libéré du carcan des préconceptions de divers ordres, l’homme de toutes les circonstances peut agir en conséquence et appliquer son mouvement. Animé par une certaine idée, le général le plus amoureux peut partir à l’assaut de la grandeur.

La France, vous connaissez ?

A l’assaut du premier rang, celui qui lui est naturellement dû. Lourde tâche dans la France de l’après-guerre, dévastée et avilie par l’occupation – cause de profondes dissensions. Tâche utopique (chimérique ?!) dans un monde désormais bipolaire, dont les deux grands ne sont pas prêts à revoir le partage alors qu’ils chipotent sur les miettes. Mais la distance accomplie et les obstacles enjambés confortent la secrète conviction du « plus illustre des Français » [14] : son destin est d’abattre l’impossible.

Abattre la tutelle des imposants alliés pour restaurer l’indépendance de sa faible nation. Le général contrarié par la peureuse prudence de Churchill, aigri par la perfidie de Roosevelt et averti de la folie dictatoriale de Staline, la libre et totale disposition d’elle-même de la République n’est plus négociable : cet axiome est l’objet suprême et constant de son attention en politique extérieure. Le développement et l’acquisition de l’arme atomique [15], la sortie du commandement intégré de l’OTAN [16], la reconnaissance de la Chine maoïste [17], le refus du projet d’une Europe intégrationniste et de diverses alliances sont autant de coups d’éclat qui attestent de la primauté de la souveraineté de la nation française.

Fréquemment dépeint par l’extérieur comme un trublion nationaliste, Charles de Gaulle est, de surcroît, taxé d’antiaméricanisme et d’euroscepticisme. Facilités d’autant plus dénuées de vérité qu’elles consistent à ranger dans des boites un antidoctrinaire déclaré. La réalité est tout autre. Le Connétable éprouve de la sympathie pour l’ogre américain, mais estime que celui-ci se doit d’exercer sa très grande puissance avec sagesse et dignité. Quant au projet européen, il n’y est pas opposé ; il prend partie pour une Europe des nations sous la forme d’une association des États, et contre une Europe supranationale comprenant le Royaume-Uni – le très probable « cheval de Troie » étasunien.

La diplomatie du général de Gaulle est un alliage de trois idées-forces : les relations entre États sont fondées sur la force et la ruse ; les nations sont les réalités qui s’affrontent – les idéologies ne sont qu’un écran de fumée ; la France doit être, à long terme, au premier rang. Alors que s’affrontent deux projets de société antinomiques – le marxisme-léninisme et le capitalisme, ces postulats semblent surannés. Le président français est vraisemblablement le dernier responsable politique à dire « la Russie » et non pas l’URSS – au grand dam de ses collaborateurs. Son approche géographique, son jugement historique et une certaine conception de l’Europe – « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural » [18] – l’en empêchent. Son prisme d’interprétation géopolitique a scotomisé le manichéisme ambiant.

Charles de Gaulle est incontestablement « l’homme de la France », a admis Sir Winston Churchill. Lorsqu’il délaisse l’amalgame ultime – du type « je suis la France », le Connétable se dit le guide de son peuple. Le chef mythique dont le seul entregent fait une arme de persuasion massive. L’ange gardien de la nation meurtrie et influençable dont il craint qu’elle ne se donne au premier venu.

Incontestablement l’homme d’une certaine idée. Abstraction sublime qui, à travers les crises et les désillusions, n’a jamais cessé d’habiter le grand cyclothymique. Bien avant le déferlement des évènements, le jeune Charles avait griffonné sur son carnet ce mot d’Ernest Renan [19] :

« La foi a cela de particulier que, disparue, elle continue d’agir. »

Romain LEFFERT

http://romainleffert.wordpress.com/

[1] Le gouvernement Pétain accepte les conditions de l’armistice le 22 juin 1940. – lire

[2] Mémoires de guerre, Charles de Gaulle – L’appel : 1940-1942 (tome 1).

[3] Le poste militaire de Fachoda, au sud de l’Égypte, fut le lieu d’un incident diplomatique de grande ampleur entre la France et le Royaume-Uni en 1898.

[4] L’affaire Dreyfus fut causée par une erreur judiciaire dont fut victime, en 1894, le capitaine Alfred Dreyfus. Elle divisa profondément et durablement la France.

[5] En 1908.

[6] Charles Péguy (1873-1914) est un écrivain, poète et essayiste français. D’abord militant socialiste, il revint au catholicisme par la suite.

[7] Henri Bergson (1859-1941) est un philosophe spiritualiste français.

[8] Maurice Barrès (1862-1823) est un écrivain et homme politique nationaliste français.

[9] Jacques Bainville (1879-1936) est un historien et académicien français. Il est l’auteur d’une fameuse Histoire de France.

[10] René de La Tour du Pin, marquis de la Charce (1834-1924) est un officier et homme politique français, fer de lance du catholicisme social.

[11] Albert de Mun, comte de Mun (1841-1914) est un homme politique français, théoricien du corporatisme chrétien.

[12] Formule par laquelle le président français résuma son mémorandum sur l’OTAN adressé le 17 septembre 1958 au président américain Eisenhower et au premier ministre britannique Macmillan.

[13] « On ne peut servir à la fois la France et son parti. » – adaptation du biblique « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. ».

[14] Intitulé qui fut utilisé par le président Coty lorsqu’il reçut de Gaulle le 29 mai 1958 pour lui proposer de former le gouvernement.

[15] Bombe A le 13 février 1960 et bombe H le 24 août 1968.

[16] 7 mars 1966.

[17] 27 janvier 1964.

[18] Formule qui servit d’enseigne au président de Gaulle dans ses relations avec les pays de l‘Est.

[19] Ernest Renan (1823-1892) est un écrivain, philosophe et historien français qui déclencha la colère de l’Église catholique en proposant de soumettre la Bible à un examen critique.

Source et article: Gaullisme.fr

15 octobre 2009

Jeanne Jugan (1792-1879), fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, béatifiée en 1982, a été canonisée à Rome le 11 octobre.

Jeanne Jugan, sœur Marie de la Croix en religion, n'aurait pas aimé. Elle qui désirait ce contact avec le Père, elle qui, au moment de sa mort en 1879 le suppliait d'« ouvrir ses portes à la plus misérable de ses petites filles », la faire revenir sur Terre ? Et pour un événement à Rome, au cœur des attentions de tous, pour une canonisation au vu et au su des uns et des autres ?

Voilà qui cadre mal avec son souci de discrétion et d'humilité, avec son désir d'union au scandale de la Croix en répondant à l'injustice par l'abandon dans les mains de la Providence. Dans ses dernières années, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres pouvait estimer sa mission accomplie : son ordre s'étoffait et la mission de recueillir vieillards indigents et pauvres gardait toute sa force. Aussi demandait-elle qu'on lui chante: « Pourquoi sur la rive étrangère prolongerais-je mon séjour ? » Fallait-il donc la faire revenir sur terre à l'occasion de sa canonisation le 11 octobre 2009 ?

Pour les Petites Sœurs des Pauvres, la modestie de leur fondatrice dût-elle en souffrir, « la canonisation est une reconnaissance de la part de l'Église » et une façon de susciter des vocations. Accueillir les personnes âgées pauvres et isolées, leur redonner une famille, une maison et une dignité jusqu'à la fin de leur vie, voilà une vocation qui garde toute sa raison d'être, depuis la Bretagne, racine de cet ordre, jusqu'au reste du monde où œuvrent aujourd'hui plus de 2500 religieuses. Depuis qu'elle s'est mise à sillonner les chemins de Saint-Servan, Saint-Malo, Rennes, Cancale et alentours, le bissac en bandoulière et le panier à la main, cette œuvre a fait bien du chemin à glaner du pain, du linge ou « un peu de bois pour soulager un membre de Jésus Christ ».

Nous ne sommes peut-être plus dans les décombres de la Révolution française et de sa population paupérisée qui a suscité la création de cet ordre. Mais il n'est pas certain que Dickens, maintenant encore, verrait son encre sécher faute d'inspiration après avoir été témoin des débuts de l'ordre. Le message de pauvreté, matérielle et spirituelle, ainsi véhiculé et façonné par la pratique des Béatitudes n'a pas pris une ride. C'est un trésor à redécouvrir et à faire partager que de comprendre la pauvreté comme dépouillement total qui se livre à Dieu. Jeanne Jugan ne le bénissait-elle pas « d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits » ?

Elle-même a dû attendre qu'il cesse de lui cacher son dessein. À sa mère inquiète de son avenir, à une demande en mariage, elle dut répondre : « Dieu me veut pour lui, il me garde pour une œuvre qui n'est pas encore fondée ».

Au cours de ses recherches, au cours de ses tâtonnements, elle a eu à cœur de cultiver l'intérieur de son âme pour être en même temps qu'ouvrière du monde orante de Dieu. À cela, une raison historique, ses premiers cours de catéchisme, elle les a eus en contemplant les cimetières jonchés du mobilier sacré des églises saccagées par la tourmente de 1792, année de sa naissance. Cultiver sa foi devient d'abord acte intérieur, acte de résistance clandestine. Plus tard, elle adhérera au Tiers-Ordre de Saint-Jean Eudes, le Cœur de la Mère admirable, où l'on faisait l'apologie de l'humilité et de l'abandon à Dieu, le tout en limitant les sorties de chez soi à l'Église ou aux soins des malades et des pauvres. C'était une façon de préfigurer à la fois la vie religieuse et hospitalière à laquelle aspirait Jeanne Jugan.

Infirmière, dame de compagnie, domestique pendant de longues années, cette vocation a mis du temps à se manifester avec la clarté requise dans la conscience de Jeanne. C'est en recueillant en 1840 une aveugle impotente chez elle puis une première compagne spirituelle, une orpheline sans ressources, qu'elle a posé l'acte de fondation de l'ordre, histoire de faire correspondre l'intérieur de sa maison avec l'intérieur de son âme et de participer à la richesse surnaturelle de l'hospitalité. À chaque création de maison d'accueil, un même souci, que les personnes âgées se sentent chez elles. Aujourd'hui d'ailleurs, les centres des Petites Sœurs des Pauvres sont autant de « Ma maison ».

Progressivement un uniforme et des règles de religieuse voient le jour mais la fondatrice n'a de cesse d'aller quêter pour ses pauvres et de participer « à la douceur de s'oublier », bravant le mépris social et les jalousies. Le conseiller spirituel s'auto-proclame-t-il fondateur et supérieur de l'ordre? Jeanne Jugan obtempère et continue ses quêtes. On lui demande de les cesser pour la laisser dans la maison mère comme simple religieuse pendant plus de 20 ans? Elle obtempère, continue sa quête intérieure et reste lucide.

Ce doux abandon de soi dans les mains de la Providence, les Petites Sœurs des Pauvres y sont restées fidèles. Aujourd'hui encore, elles vivent de la générosité des donateurs, au jour le jour. Pour l'éternité.

13 octobre 2009

13 octobre 2009

|

13 octobre 2009

La demi-sœur d'Anne Frank raconte sa propre histoire

12 Octobre 2009 -

Le Figaro

11 octobre 2009

Ma citation de la semaine:

"l'espoir n'a pas de poussière"

PAUL ELUARD